寺庙建筑风水设计理念融合了中国传统风水学说和宗教文化内涵,旨在营造一个与自然和谐、有利于修行和宗教活动开展的环境,以下从不同方面详细介绍:

选址理念

遵循风水原则

- 背山面水:风水学认为山代表稳定、长寿,水代表生机、智慧。寺庙选址宜背靠大山,面临清澈河流,寓意寺庙根基稳固、法力无边。例如少林寺位于河南省登封市嵩山,背靠五乳峰,面临颍河;峨眉山的寺庙背靠峨眉山,面临青衣江,这些选址都体现了这一风水智慧。

- 地势开阔:地势开阔方便香客朝拜,也体现佛教的庄严与神圣。这样的环境有利于聚集人气,让寺庙更具开放性和包容性,能接纳更多的信众前来参拜和修行。

- 远离世俗:寺庙选址宜远离闹市,避免世俗纷扰,有利于修行者静心修炼。宁静的环境有助于修行者专注于内心的修行,达到心灵的宁静和精神的升华。

布局理念

整体对称与和谐

寺庙建筑大多采用对称式布局,以体现庄重、稳定的感觉。一般以山门为中轴线起点,依次向后布置天王殿、大雄宝殿等主要建筑,两侧对称分布配殿、僧房等附属建筑。这种对称布局符合风水上追求平衡、和谐的理念,也便于信众进行参拜等活动,给人一种秩序井然的美感。

功能分区合理

不同的建筑具有不同的功能,且在风水布局上也有相应考虑。例如,大雄宝殿是寺庙的核心建筑,通常建在地势较高、较为尊崇的位置,体现其重要地位;藏经楼等建筑则根据其功能需求和风水原理进行合理安排,以保证整个寺庙的气场流通和功能的正常发挥。

景观与环境融合理念

自然景观营造

寺庙内部常种植松柏等树木,这些树木在传统文化中有长寿、吉祥的寓意,同时也能营造出宁静、肃穆的氛围。此外,还会设置假山、花坛等景观,起到美化环境和调节气场的作用。通过与自然景观的融合,让寺庙与大自然融为一体,增强了寺庙的灵气和神秘氛围。

水系布局

在寺庙中,水被视为财富和生机的象征。有的寺庙会在前方设置半月型的水池,类似“朱雀池”,具有收财的寓意。从科学角度看,夏天南风吹过水池,还能调节降低温度。同时,水系的流动也有助于气场的流通。

文化传承与精神内涵体现理念

尊重宗教信仰

寺庙的设计要体现出宗教的特点和精神内涵。不同的宗教有不同的信仰体系和文化传统,例如佛教寺庙通常采用对称的布局,体现出佛教的中道思想;道教寺庙则常常采用八卦或九宫的布局,体现出道教的宇宙观。这种设计理念能让人们在欣赏寺庙建筑的同时,感受到宗教的力量和启示。

营造宁静祥和氛围

寺庙是人们寻求内心平静和精神寄托的场所,其设计应尽可能地减少噪音和干扰,让人们在其中感受到宁静和祥和。可以采用简洁的建筑形式、柔和的色彩和光线,以及适当的背景音乐等手段,来营造出宁静祥和的氛围,符合风水理念中对气场和环境的要求。

建筑风水起源

建筑风水的起源可以追溯到遥远的古代,它经历了漫长的发展过程,以下为您详细介绍其起源的相关情况:

起源萌芽

人类本能选择

风水来源于生活,是人类在趋吉避凶的本能驱使下总结的相地经验。严格来讲,其起源可追溯到动物诞生瞬间,因为动物具有择地而居的本能,人类自进化后,在原始时期就能根据四时寒暑变化选择和改造居所,如穴居,此时风水理论已具基本雏形。

早期相宅活动

早在先秦时期就有了相宅活动,包括相活人居所(阳宅)和相死人墓地(阴宅)。《尚书 - 召诏序》记载“成王在丰,欲宅邑,使召公先相宅”,这是相阳宅的例子;《孝经 - 丧亲》中“卜其宅兆而厝也”则是相阴宅,当时是用占卜的方式择定地点。先秦相宅没有太多禁忌,还发展成一种术数,迷信色彩较少。风水师推崇秦惠王的异母兄弟樗里子,传说他曾预测自己墓地两侧将会有天王宫殿且已应验。

理论奠基

思想与体系雏形

在人类进入文明时代,开始部落群居和城村群居,人们对原有的风水理论加以细化,并融入先后天八卦的思想。此时的风水术大多为统治阶级所掌握,用于部落、宫殿、城池、村落、陵墓的选址和布局。至战国时代,风水已发展为一种独立的学说,并开始在民间少量传播。

早期风水著作

汉代青乌子撰有《葬经》,后世风水师奉他为宗祖,《青乌先生葬经》中提到“内气萌生,外气成形,内外相乘,风水自成”,更早涉及了风水相关内容。

理论确立

晋代郭璞在其所著《葬书》中第一次给风水下定义,阐述了风水的两大要点“得水为上”和“藏风聚气”。自此,风水完全分化为阴宅风水和阳宅风水两个体系,这两个体系因早期并未分化,故其理论多有相通之处,为建筑风水理论的进一步发展确立了重要基础。

概念象征溯源

建筑风水理想模式的核心是青龙、白虎、玄武和朱雀等“四神”或称“四灵”。据《三辅黄图》记载:“青龙、白虎、朱雀、玄武,天之四灵,以正四方”。1988年,在河南濮阳西水坡发现了青龙、白虎图案,说明在距今6000年前的仰韶文化时期,就已出现了“四神”概念,这也从侧面反映出建筑风水思想起源的久远。

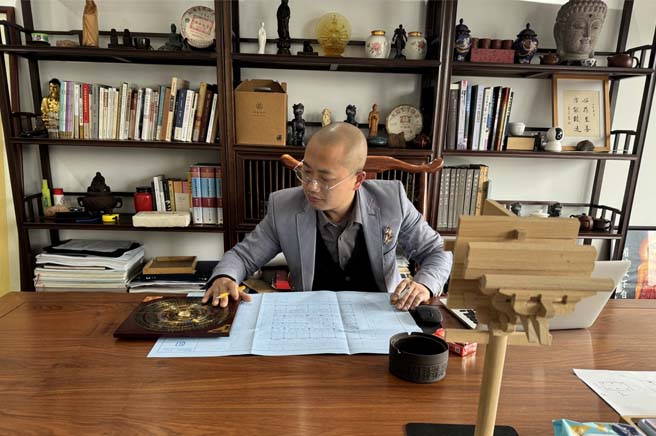

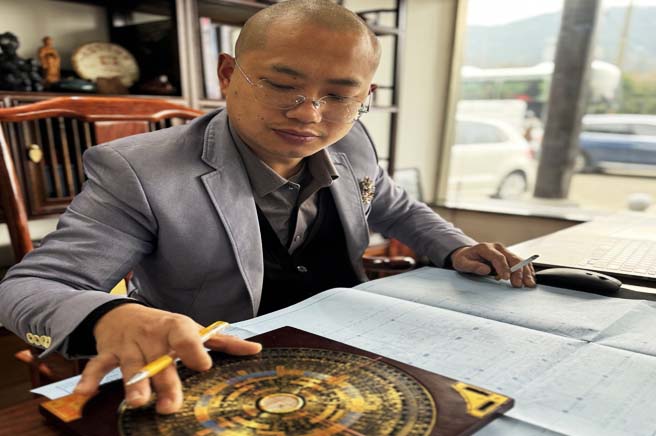

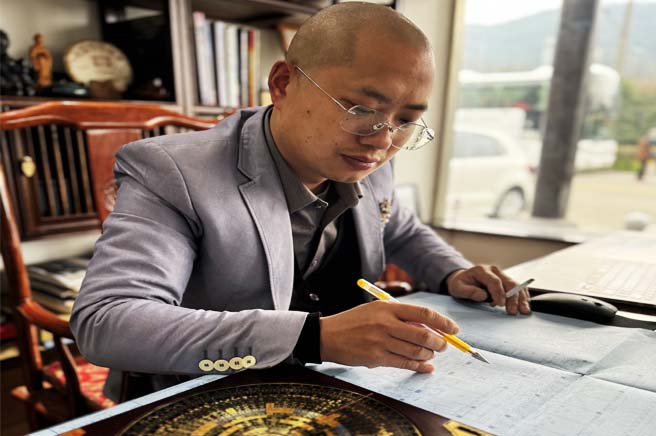

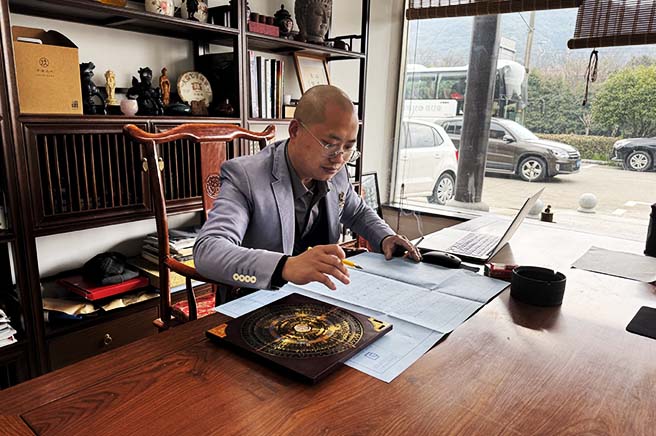

手机:13081975188

风水会所地址:宁波鄞州区五乡东路1588号阿育王寺旁